Том 1

Н. Г. Чернышевский. Дагерротип 1853 г. Дом-музей Н. Г. Чернышевского в Саратове.

Ленин о Чернышевском

Товарищ Н. К. Крупская, вспоминая об отношении В. И. Ленина к Чернышевскому, говорит: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил, как он любил Чернышевского. Это был человек, к которому он чувствовал какую-то непосредственную близость и уважал его в чрезвычайной мере»[1].

Действительно, Ленин в своих книгах и статьях очень часто говорил о Чернышевском. В справочном указателе к сочинениям Ленина указано 39 отрывков, в которых он упоминает о Чернышевском. Кроме того, ряд упоминаний о нём находим в тех материалах — «Ленинских сборниках», которые не вошли в собрание сочинений.

Отзывы и замечания Ленина чрезвычайно глубоки и интересны. Но во всех своих отзывах о Чернышевском Ленин подходил к нему всякий раз с какой-нибудь одной стороны этого многогранного человека и не дал нигде исчерпывающей, суммирующей сводки своих характеристик, рассеянных в ряде статей и в ряде томов, характеристик, часто очень коротких, но глубоких по содержанию. Поэтому тот, кто захочет ясно представить себе полностью характеристику, которую Ленин давал Чернышевскому, должен сам произвести эту работу суммирования разрозненных замечаний. Настоящая статья и представляет попытку такого суммирования.

Ленин писал о Чернышевском:

«Демократ», «гениальный провидец», «наш русский великий утопист», «великий русский писатель», «великий русский социалист», «социалист-утопист», «величайший представитель утопического социализма», «последовательный боевой демократ», «замечательно глубокий критик капитализма», «великорусский демократ, отдавший свою жизнь делу революции», «русский великий социалист до-Марксова периода», «один из первых социалистов в Рос[5]сии, замученный палачами правительства». Некоторые из этих характеристик повторяются неоднократно.

В этих характеристиках часто встречаются две: «великий русский социалист» и «демократ». Ленин часто к слову «социалист» прилагал ещё эпитет «утопический». Очевидно, Ленин видел характернейшую черту Чернышевского в том, что он был единовременно и «утопическим социалистом» (и притом «великим»), и «демократом».

И действительно, уже в брошюре «Что такое „друзья народа“» Ленин, характеризуя конец 50-х и начало 60-х годов, писал:

«…та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность. Теперь нет уже решительно никакой почвы для той идеи,— которая и до сих пор продолжает ещё кое-где держаться среди русских социалистов, крайне вредно отзываясь и на их теориях и на их практике,— будто в России нет глубокого, качественного различия между идеями демократов и социалистов.

Совсем напротив: между этими идеями лежит целая пропасть, и русским социалистам давно бы пора понять это, понять неизбежность и настоятельную необходимость полного и окончательного разрыва с идеями демократов»[2].

Но разве всякий социалист не должен быть демократом? Разве мы, строители социалистического общества, не создали наиболее демократическую из всех когда-либо существовавших конституций? Конечно, каждый социалист должен быть демократом, и если Ленин говорил, что «та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность», то это потому, что под словами «демократизм» и «социализм» он подразумевал особый вид социализма и демократизма.

Это не был научный социализм, как он был развит в работах Маркса, Энгельса и самого Ленина. Это был утопический социализм, характернейшей чертой которого было то, что он не знал пути к торжеству социализма через классовую борьбу пролетариата, через революцию, в которой вождём и гегемоном выступает пролетариат, и далее через диктатуру пролетариата. А «демократизм», который имел в виду Ленин в вышеприведенной цитате, был не наш современный пролетарский демократизм, который вводит теперь в действие наиболее демократическую Сталинскую Конституцию, а крестьянский демократизм.

В самом деле, как представлял себе Чернышевский политический переворот в России и дальнейшее изменение общественного строя?

Главное зло современной ему русской жизни Чернышевский ви[6]дел в крепостном праве. В 1858 году в статье «О новых условиях сельского быта» он писал:

«Дух сословия, имеющего главное участие в государственных делах, организация войска, администрация, судопроизводство, просвещение, финансовая система, чувство уважения к закону, народное трудолюбие и бережливость — всё это сильнейшим образом страдает от крепостного права, все искажается им в настоящем, и сильнейшее препятствие в нём встречается каждым нововведением, каждым улучшением для будущего. Много говорили мы о наших недостатках и множество всевозможных недостатков находили в себе, но общий, главнейший источник всех их – крепостное право; с уничтожением этого основного зла нашей жизни каждое другое зло её потеряет девять десятых своей силы».

Итак, крепостное право – вот основное зло. За это звено и должен был схватиться в то время политический деятель.

Каким же путём мыслил Чернышевский уничтожение крепостного права в России?

Он не ждал его ни от царя, ни от либеральных помещиков. Он был убеждён, что настоящее, действительное освобождение крестьян, такое освобождение, которое будет произведено в их интересах, а не в интересах помещиков, может произойти только революционным путём.

«…если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже „бунтов“, не освещённых никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, всё убожество пресловутой „крестьянской реформы“, весь её крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский»,

писал Ленин в 1911 году в статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция»[3].

«…Чернышевский был не только социалистом-утопистом, – продолжает Ленин несколько далее. – Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя – через препоны и рогатки цензуры – идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. „Крестьянскую реформу“ 61-го года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли, он назвал мерзостью, ибо он ясно видел её крепостнический характер, ясно видел, что крестьян обдирают гг. либеральные освободители, как липку. Либералов 60-х годов Чернышевский назвал „болтунами, хвастунами и дурачьём“, ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед власть имущими»[4].[7]

И действительно, в своём «Дневнике», где Чернышевский мог откровенно записывать свои мысли, он писал ещё в 1850 году, что, по его мнению, Россия быстро идёт к революции, что «мирное и тихое развитие невозможно», что «без конвульсий нет никогда ни одного шага в истории». В «Дневнике» за 1853 год он записал свой разговор с невестой. «У нас будет скоро бунт,— говорил он ей,— а если он будет, я буду непременно участвовать в нём… Недовольство народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков всё растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь всё это. Вместе с тем растёти число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость[5], не буду в состоянии удержаться. Я приму участие. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

Было много революционеров из среды интеллигенции, которые мечтали о революции. Но в то же время они, чуждые трудовым массам, боялись этой революции. Они боялись, что пролетариат и крестьянство, низвергнув власть эксплуататоров, став сами у власти, не сумеют оценить завоеваний культуры, что они разрушат культуру. Этого боялся, например, Гейне. А Чернышевский не имеет этих опасений. Он, очевидно, убеждён, что, став у власти, трудящиеся сумеют не только сохранить старую культуру, но и создать новую, неизмеримо более блестящую. В этом виден глубокий, органический демократизм Чернышевского.

Приведенная выше выписка из «Дневника» Чернышевского не была для него пустыми словами. Он действительно все силы свои отдал делу пропаганды и подготовки революции. Он умел делать это блестяще, ловко обходя цензуру, а часто прямо издеваясь над ней, «чисто революционные идеи он умел излагать в подцензурной печати»[6],— говорит Ленин, характеризуя Чернышевского. В другом месте Ленин отмечает «могучую проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров»[7].

В конце 1861 года Чернышевский решил прямо при помощи написанной им прокламации обратиться к крестьянству с призывом готовиться к близкой революции.

Чернышевский был утопическим социалистом. Но в то время как великие утопические социалисты Западной Европы — Фурье, Оуэн и др. — думали, что их идеальный социалистический строй [8] может быть осуществлен только мирными средствами, Чернышевский не допускал этого мирного пути. Все свои надежды он возлагал только на революцию и притом на революцию, которую должна была сделать не кучка заговорщиков, а действительно широкие народные массы. Чернышевский не только на словах признавал теорию классовой борьбы; он клал её в основу всей своей политики. В этом признании революции, как единственного пути осуществления социалистического строя, в этом признании класса «трудящихся» единственно способным осуществить эту социалистическую революцию состоит громадное превосходство Чернышевского над утопическими социалистами Западной Европы.

Чернышевский был смелым, мужественным, непреклонным, стойким революционером. Признавая основным злом в России того времени крепостное право и царизм, против них он и направлял свои удары.

Какой же строй установился бы в России, если бы исполнились надежды Чернышевского и в России в начале 60-х годов победила бы та революция, которую он подготовлял?

В России установился бы буржуазно-демократический строй. Чернышевский сам знал это; в своей прокламации «Барским крестьянам» он ничего не говорил о социализме; он указывал, как на желательный образец, на Швейцарию, Англию и Америку.

Вот что писал, например, Чернышевский в этой прокламации:

«Вот у французов есть воля, у них нет розницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит богат он; мало — так беден; а розницы по званью нет никакой… Надо всеми одно начальство, суд для всех один и наказание всем одно.

Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на военную службу… А кто не хочет, тому и принужденья нет…

А то вот ещё в чём воля и у французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себя умели.

А то вот ещё в чём у них воля. Паспортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешенья на то ему не надо…

А то вот ещё в чём у них воля: никто над тобой ни в чём не властен, окроме мира… Народ у них всему голова: как народ повелит, так тому и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен».

Далее рассказывается, что в Швейцарии и Америке совсем нет царей, что там «народный староста, не по наследству бывает, а на срок выбирается», и «тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает». «Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит, и воли нет, а всё одно: обольщенье в словах».[9]

Из этих цитат видно, что только об одном демократическом строе и говорил Чернышевский в своей прокламации. Достижение этого демократического строя он и ставил задачей ожидаемой им в России революции. О социализме он в своей прокламации не говорил ничего.

Итак, рассматривая эту сторону деятельности Чернышевского, мы видим в нём действительно последовательного, решительного, непримиримого по отношению к пережиткам старого, крестьянского, революционного демократа. Эту сторону и подчёркивал неоднократно Ленин в своих характеристиках Чернышевского, называя его демократом.

В своих заметках на опубликованную в 1910 году статью Плеханова о Чернышевском Ленин отмечает, что Плеханов недооценивает общий материалистический характер воззрений Чернышевского, «чересчур» подчёркивая в них элементы идеализма, и что «из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа»[8].

Но Чернышевский был не только революционным демократом. Он был в то же время и социалистом. Он не удовлетворялся политическими реформами или переворотами, как бы радикальны они ни были. Обращаясь к вождям французской либеральной буржуазии, он писал в своём «Дневнике»:

«Эх, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика да власть у вас,— не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства, не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться: мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими своё тело. А то вздор то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода, и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять десятых — орда, рабы и пролетарии; не в этом дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого».

Эта запись в «Дневнике» ясно показывает, что Чернышевский был не только политическим радикалом, не только демократом. Основной целью политической деятельности он ставил заботу о благе трудящихся, о том, чтобы «один класс не сосал кровь другого». Другими словами, он был социалистом.

Какой же характер имел социализм Чернышевского?

Чернышевский был не только широким, разносторонним, но и глубоким мыслителем. Его миросозерцание имело под собою глубокую философскую основу. Этой основой был материализм, ко[10]торому Чернышевский оставался верен всю свою жизнь. Ленин очень высоко ценил эту сторону мировоззрения Чернышевского и отмечал, что «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»[9]. Однако немедленно вслед за приведенными словами Ленин добавляет: «Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса». В другом месте (в статье «Народники о Н. К. Михайловском») Ленин писал: «В философии Михайловский сделал шаг назад от Чернышевского, величайшего представителя утопического социализма в России. Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих (т. е. до 80-х годов XIX века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные „позитивисты“ (кантианцы, махисты и т. п.)»[10].

Чернышевский понимал, что развитие общества совершается не по воле отдельных гениальных личностей, а как результат борьбы общественных сил. «Совершение великих мировых событий,— писал он,— не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону, столь же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания». «Серьёзное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в таких делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею». Чернышевский в значительной степени понимал классовую сущность всякой общественной борьбы и в своих сочинениях освещал политическую и общественную жизнь как России, так и Западной Европы с точки зрения классовой борьбы. «От его сочинений веет духом классовой борьбы»[11],— писал Ленин. Чернышевский понимал, что в основе всякой науки, всякой философии лежат классовые интересы; больше того — он прекрасно понимал партийность науки и философии. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения,— писал он,— создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ». «Философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем».

Итак, Чернышевскому была ясна роль классовой борьбы. Он знал и то, что в современном обществе борются три основные [11] класса (он называл их «сословиями»): помещики-землевладельцы, капиталисты и третий класс, который он называл «простолюдинами», соединяя в нём и рабочих, и ремесленников, и крестьянство. Чернышевский не выделял пролетариат в особый класс из среды «простолюдинов». В 50-х и 60-х годах XIX столетия, когда писал Чернышевский, капитализм был ещё очень слабо развит в России, пролетариат был ещё немногочисленным. Наиболее многочисленным классом было крестьянство. Главным «злом» в то время в России было действительно крепостное право, сковывавшее всю жизнь страны; его нужно было устранить прежде всего. Рабочие волнения, выражавшиеся тогда в редких, разрозненных и неорганизованных выступлениях против хозяев фабрик и заводов, играли небольшую роль по сравнению с волнениями крепостных крестьян. Наконец, рабочие того времени были ещё очень тесно связаны с крестьянством (иногда они были и крестьянами и рабочими одновременно). Всё это было причиной того, что Чернышевский не уяснил, да и не мог в то время уяснить себе, историческую революционную роль пролетариата. Пролетариат для него сливался с другими слоями трудящихся, а в России — с крестьянством. Поэтому социализм Чернышевского носил характер крестьянского социализма.

Чернышевский не понимал, что социализм может быть построен только пролетариатом, ставшим у власти после победы пролетарской революции. Для построения социализма Чернышевский искал других путей. «Чернышевский,— писал Ленин в статье „Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция»,— был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма»[12]. А в области промышленности Чернышевский рекомендовал для осуществления социализма прибегнуть к организации производительных товариществ на добровольных началах, которые должны были получать ссуды от государства. Образование таких кооперативных товариществ могло быть осуществлено только после победоносной крестьянской революции. Но неизвестно, какие причины побудили бы крестьянство строить такой «социализм», когда каждый крестьянин стремился бы прежде всего к расширению и развитию своего индивидуального хозяйства. В действительности в случае победы в 60-х годах крестьянской революции в России не произошло бы никакого строительства социализма, а были бы созданы только чрезвычайно благоприятные условия для быстрого развития капитализма, что было бы, конечно, в то время чрезвычайно прогрессивным явлением.

В действительности же крестьянские массы могут быть вовле[12]чены в процесс строительства социализма только в условиях диктатуры пролетариата, как это показала нам Октябрьская социалистическая революция.

Итак, Чернышевский не знал правильного пути к торжеству социализма. Ленин, отдавая должное гениальности Чернышевского, его революционности и т. д., указывая, что Чернышевский был «замечательно глубоким критиком капитализма»[13], характеризовал его всегда как утопического социалиста.

Маркс и Энгельс, которые были хорошо знакомы с сочинениями и деятельностью Чернышевского, также очень высоко ценили его как социалиста, подвергшего меткой, убийственной критике буржуазно-помещичий строй и буржуазную политическую экономию, и вместе с тем, как мужественного, непреклонного революционного демократа. В «Послесловии» ко второму изданию «Капитала» Маркс указывал, что «банкротство „буржуазной“ политической экономии мастерски выяснил уже в своих „Очерках политической экономии по Миллю“ великий русский учёный и критик Н. Чернышевский».

Энгельс также очень высоко ценил Чернышевского. Так, в послесловии к статье «Социальные отношения в России» он называет Чернышевского великим мыслителем, «которому Россия бесконечно обязана столь многим и чьё медленное убийство долголетней ссылкой среди сибирских якутов навеки останется позорным пятном на памяти Александра II»… И далее в той же статье: «Вследствие интеллектуального барьера, отделявшего Россию от Западной Европы, Чернышевский никогда не знал произведений Маркса, а когда появился „Капитал“, он давно уже находился в Средне-Вилюйске… Всё его умственное развитие должно было протекать в тех условиях, которые были созданы этим интеллектуальным барьером… Поэтому, если в отдельных случаях мы и находим у него слабые места, ограниченность кругозора, то приходится только удивляться, что подобных случаев не было гораздо больше». В статье «Эмигрантская литература» Энгельс говорит, что Россия — «страна, выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов».

Наконец, в письме членам комитета русской секции в Женеве Маркс писал:

«Такие труды, как Флеровского и вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века».

В статье «Что такое „друзья народа“» Ленин отмечает «глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности»[14]. С другой стороны, мы видели, что Чернышевский был утопическим социалистом и неправильно указывал путь к социализму. Как же примирить эти два положения?

Поистине Чернышевский как революционный демократ обнару[13]жил гениальное понимание окружавшей его русской действительности. Он понял, что главным злом, главным препятствием всему дальнейшему развитию России в 50-х годах было крепостное право, и на нём сосредоточил он всю силу своих ударов. Но ещё большая гениальность Чернышевского сказалась в том, что он понял глубокую революционность русского крестьянства, понял, что уничтожение крепостного права, произведённое царем руками помещиков, отнюдь не уничтожало ни этой глубокой революционности, ни причин, её порождающих. И после уничтожения крепостного права Чернышевский продолжал готовить эту революцию и положил начало движению, которое действительно сыграло крупную роль в революции.

Чернышевский был одним из предтеч народничества.

«Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского»,— писал Ленин в 1913 году в статье «О народничестве»[15]. «Герцен — основоположник „русского“ социализма, „народничества“»,— повторял он в статье «Памяти Герцена». «Но Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к „верхам“. Отсюда его бесчисленные слащавые письма в „Колоколе“ к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения»[16].

На смену Герцену пришли другие люди, выросшие в России и вышедшие из других классов. Это были революционеры-разночинцы. «Как декабристы разбудили Герцена,— писал Ленин в статье „Из прошлого рабочей печати в России“,— так Герцен и его „Колокол“ помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству»…

«Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности. Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, стало народничество»[17].

Кадрами революционной демократии 60-х годов были разночинцы-интеллигенты, выходцы из мелкобуржуазных слоёв. Это были «революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, всё убожество пресловутой „крестьянской реформы“, весь её крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышев[14]ский»[18]. «…Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперёд против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический социализм»[19]. Наиболее ярко и открыто революционная защита интересов крестьянства развита была Чернышевским в его прокламации «Барским крестьянам», где он писал, не считаясь с требованиями царской цензуры. За эту деятельность Чернышевского Ленин и называл его «последовательным и боевым демократом». В статье «Памяти Герцена» Ленин писал:

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Её подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной Воли“. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. „Молодые штурманы будущей бури“ — звал их Герцен. Но это не была ещё сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году»[20].

Итак, в движении русской революционной демократии при его возникновении в 60-х годах (точнее — в конце 50-х годов) была революционная сторона. Она состояла в том, что революционная демократия в то время выражала и защищала интересы широких масс жестоко эксплуатируемого, угнетаемого и в основе революционно настроенного крестьянства. Революционная демократия (а во главе её Чернышевский) в то время ставила своей задачей подготовку такой крестьянской революции, которая смела бы до основания старый крепостнический строй и уничтожила бы всякую силу помещиков.

Вожди этой революционной демократии были и социалистами,— правда, утопическими. Но в то время этот утопический социализм не выступал противником пролетарского революционного движения, противником научного социализма. Это обстоятельство и отмечал Ленин в характеристике Чернышевского, как демократа той поры [15] «общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое»[21].

Но в революционной демократии наряду с революционным крестьянским демократизмом существовала и другая черта. Крестьянство — это была в то время только потенциальная революционная сила. Кадры революционной демократии состояли тогда из интеллигентных разночинцев — выходцев из чиновничества, мещанства, мелкого купечества, духовенства и прочих мелкобуржуазных слоёв, а также из среды обедневшего дворянства. В силу вообще неустойчивости мелкой буржуазии, а в частности её интеллигентских представителей, соприкасавшихся с дворянством и буржуазией, в разночинских кадрах возникло и развивалось тяготение к этим верхушечным слоям, к их идеологии и программе — к либерализму, то есть к идеологии и политике, враждебной пролетариату. Этот народнический либерализм выступал для привлечения к себе сочувствия масс под маской социализма, но социализма реформистского, враждебно относившегося к пролетарскому социализму.

В конце 1897 (или в начале 1898) года Ленин написал статью «От какого наследства мы отказываемся»[22], в которой он давал характеристику «просветителей» 60-х годов и народников 70–80-х годов и устанавливал отношение марксистов к этим двум течениям. Для характеристики шестидесятников он взял в своей статье книгу буржуазного либерала того времени Скалдина («В захолустьи и в столице»). Но в примечании на страницах 314–315 он говорил, что Скалдин во многих отношениях не типичен для 60-х годов. Однако, взять представителя «наследства» с более типичным тоном было для него неудобно. В одном письме он повторяет, что Скалдин «не типичен» для 60-х годов, что «типичных» писателей взять «неудобно», что у него «не было статей Черн[ы]ш[евск]ого… да и не переизданы ещё главные из них, да и вряд-ли бы сумел обойти при этом подводные камни»[23], то есть цензуру.

Итак, наиболее характерным для «просветителей» 60-х годов Ленин считал Чернышевского. Каковы же характерные черты этих «просветителей», которые Ленин отмечал в своей статье?

«Как и просветители западно-европейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлён горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта „просветителя“. Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям,— горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта „просветителя“ это — отстаивание интересов народных масс, глав[16]ным образом крестьян (которые ещё не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесёт с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют „наследством 60-х годов“»[24].

Что касается народничества семидесятых годов, то оно проявило три черты, которые сделали его «теорией реакционной и вредной». Эти черты следующие:

«Первая черта — признание капитализма в России упадком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономическое развитие есть капиталистическое, и народники объявили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути, предписываемого якобы всей исторической жизнью нации, от пути, освящённого якобы вековыми устоями и т. п. и т. д. Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему, вместо исторического оптимизма и бодрости духа — пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием; являются приглашения „задержать“ и „остановить“ это развитие, является теория, что отсталость есть счастье России и т. д. С „наследством“ все эти черты народнического миросозерцания не только не имеют ничего общего, но прямо противоречат ему… „Наследство“ 60-х годов с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело и исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести до чиста эти остатки, и дела пойдут как нельзя лучше,— это „наследство“ не только не при чём в указанных воззрениях народничества, но прямо противоречит им»[25].

«Вторая черта народничества — вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и т. п… Это общее всем народникам учение о самобытности России опять таки не только не имеет ничего общего с „наследством“, но даже прямо противоречит ему. „60-ые годы“, напротив, стремились европеизировать Россию, верили в приобщение её к общеевропейской культуре, заботились о перенесении учреждений этой культуры и на нашу, вовсе не самобытную, почву. Всякое учение о самобытности России находится в полном несоответствии с духом 60-х годов и их традицией»[26].

«Третья характерная черта народничества — игнорирование связи „интеллигенции“ и юридико-политических учреждений страны с матерьяльными интересами определённых общественных классов — находится в самой неразрывной связи с предыдущими: только это отсутствие реализма в вопросах социологических и могло по[17]родить учение об „ошибочности“ русского капитализма и о возможности „свернуть с пути“. Это воззрение народничества опять-таки не стоит ни в какой связи с „наследством“ и традициями 60-х годов, а, напротив, прямо противоречит этим традициям»[27].

«Итак,— заключает Ленин,— хотя народничество сделало крупный шаг вперёд против „наследства“ просветителей, поставив вопрос о капитализме в России, но данное им решение этого вопроса оказалось настолько неудовлетворительным, вследствие мелкобуржуазной точки зрения и сантиментальной критики капитализма, что народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по сравнению с „просветителями“. Присоединение народничества к наследству и традициям наших просветителей оказалось в конце концов минусом»[28].

Подводя итоги этим параллелям, Ленин заключает:

«Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. „Ученик“[29] верит в данное общественное развитие, ибо он видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий. Первое и последнее направление стремится поэтому поддержать, ускорить, облегчить развитие по данному пути, устранить все препятствия, мешающие этому развитию и задерживающие его. Народничество, наоборот, стремится задержать и остановить это развитие, боится уничтожения некоторых препятствий развитию капитализма. Первое и последнее направление характеризуется тем, что можно бы назвать историческим оптимизмом: чем дальше и чем скорее дела пойдут так, как они идут, тем лучше. Народничество, наоборот, естественно ведёт к историческому пессимизму: чем дальше дела пойдут так, тем хуже. „Просветители“ вовсе не ставили вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь исключительно войной против остатков дореформенного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского развития России. Народничество поставило вопрос о капитализме в России, но решило его в смысле реакционности капитализма и потому не могло целиком воспринять наследства просветителей: народники всегда вели войну против людей, стремившихся к европеизации России вообще, с точки зрения „единства цивилизации“, вели войну не потому только, что они не могли ограничиться идеалами этих людей (такая война была бы справедлива), а потому, что они не хотели идти так далеко в развитии данной, т. е. капиталистической, цивилизации. „Ученики“ решают вопрос о капитализме в России в смысле его прогрессивности и потому не только могут, но и должны целиком принять наследство просветителей, дополнив это наследство анализом про[18]тиворечий капитализма с точки зрения бесхозяйных производителей»…

«В конце концов,— заключает Ленин,— мы получили, следовательно, тот вывод, который не раз был уже нами указан по частным поводам выше, именно, что ученики — гораздо более последовательные, гораздо более верные хранители наследства, чем народники»[30].

В 60-х годах, при слабости тогдашнего революционного движения и при необходимости направлять революционные удары против основного «зла» того времени — против крепостного права, идея крестьянской революции была глубоко революционной идеей. Позднее же, когда капитализм в России достаточно вырос и пролетариат развил своё классовое революционное движение, которое ставило задачей революции не только борьбу против остатков крепостничества, но и борьбу за торжество социализма, за уничтожение всякого гнёта и всякой эксплуатации,— в интересах революции стало необходимым, чтобы пролетариат — этот до конца революционный класс — стал гегемоном в революционной борьбе. В это время народничество с его идеей крестьянской революции и с его либерально-народнической идеологией и политикой начало борьбу против пролетарского революционного движения и против марксизма, как идеологии пролетариата. Народничество стало в это время — и чем дальше, тем больше — превращаться в реакционную силу[31]. Этому усилению буржуазно-либеральных тенденций в народничестве способствовала и диференциация крестьянства — образование в деревне сильного кулацкого слоя. Характеризуя «вырождение» народничества, Ленин писал:

«…деревня давно уже совершенно раскололась. Вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место, с одной стороны, рабочему социализму; с другой — выродившись в пошлый мещанский радикализм. Иначе как вырождением нельзя назвать этого превращения. Из доктрины об особом укладе крестьянской жизни, о совершенно самобытных путях нашего развития — вырос какой-то жиденький эклектизм… Из политической программы, рассчитанной на то, чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества — выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, „улучшить“ положение крестьянства при сохранении основ современного общества»[32].

Вместе с тем «та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъ[19]единимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность»[33].

Но чисто оппортунистическими стали только буржуазно-интеллигентские кадры народничества. Что же касается крестьянства, его бедняцких и в значительной степени середняцких слоёв деревни, то там революционное движение, наоборот, росло, и этим всё более подготовлялась почва для грядущей революции. Но вместе с тем назревали и условия разрыва между руководящей верхушкой народничества, становившейся всё более реакционной, и широкими крестьянскими массами расслаивавшейся деревни.

В 1911 году в статье «По поводу юбилея» Ленин писал:

«…в народничестве таилась двоякая тенденция… Поскольку народники прикрашивали реформу 1861 года, забывая о том, что „наделение“ реально означало в массе случаев обеспечение помещичьих хозяйств дешёвыми и прикреплёнными к месту рабочими руками, дешёвым кабальным трудом, постольку они опускались (часто не сознавая этого) до точки зрения либерализма, до точки зрения либерального буржуа, или даже либерального помещика; — постольку они объективно становились защитниками такого типа капиталистической эволюции, которая всего более отягощена помещичьими традициями, всего более связана с крепостническим прошлым, всего медленнее, всего тяжелее от него освобождается.

Поскольку же народники, не впадая в идеализацию реформы 61-го года, горячо и искренне отстаивали наименьшие платежи и наибольшие, без всякого ограничения, „наделы“, при наибольшей культурной, правовой и проч. самостоятельности крестьянина, постольку они были буржуазными демократами. Их единственным недостатком было то, что их демократизм был далеко не всегда последователен и решителен, причём буржуазный характер его оставался ими несознанным…

Эта двоякая, либеральная и демократическая тенденция в народничестве вполне ясно наметилась уже в эпоху реформы 1861 года…

Из двух указанных тенденций народничества демократическая, опирающаяся на сознательность и самодеятельность не помещичьих, не чиновничьих и не буржуазных кругов, была крайне слаба в 1861 году. Поэтому дело и не пошло дальше самого маленького „шага“ по пути превращения в буржуазную монархию. Но эта слабая тенденция существовала уже тогда. Она проявлялась и впоследствии, то сильнее, то слабее, как в сфере общественных идей, так и в сфере общественного движения всей пореформенной эпохи. Эта тенденция росла с каждым десятилетием этой эпохи, питаемая каждым шагом экономической эволюции страны, а, следовательно, и совокупностью социальных, правовых, культурных условий. [20]

Через 44 года после крестьянской реформы и та и другая тенденция, которые в 1861 году только наметились, нашли себе довольно полное и открытое выражение на самых различных поприщах общественной жизни, в различных перипетиях общественного движения, в деятельности широких масс населения и крупных политических партий. Кадеты и трудовики,— понимая тот и другой термин в самом широком смысле,— прямые потомки и преемники, непосредственные проводники обеих тенденций, обрисовавшихся уже полвека тому назад. Связь между 1861 годом и событиями, разыгравшимися 44 года спустя, несомненна и очевидна. И то обстоятельство, что в течение полувека обе тенденции выжили, окрепли, развились, выросли, свидетельствует, бесспорно, о силе этих тенденций, о том, что корни их лежат глубоко во всей экономической структуре России»[34].

Итак, «демократическая» тенденция русской революции 1905 года, выразившаяся в том, что революционно настроенное крестьянство совершило ряд выступлений против помещиков, в том, что оно не пошло за кадетами, которые старались потушить революцию, и образовало свою организацию, ведёт начало от 1861 года, от того движения революционной демократии, вождём которого был Чернышевский.

В статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция» Ленин писал:

«Либералы 1860-ых годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»[35].

«В революции 1905 года те две тенденции, которые в 61-м году только наметились в жизни, только-только обрисовались в литературе, развились, выросли, нашли себе выражение в движении масс, в борьбе партий на самых различных поприщах, в печати, на митингах, в союзах, в стачках, в восстании, в Государственных Думах»[36].

«Тенденции демократическая и социалистическая отделились от либеральной и размежевались друг от друга. Пролетариат организовался и выступал отдельно от крестьянства, сплотившись вокруг своей рабочей с. д. партии. Крестьянство было организовано в революции несравненно слабее, его выступления были во много и много раз раздробленнее, слабее, его сознательность стояла на гораздо более низкой ступени… Но всё же, в общем и целом, крестьянство, как масса, боролось именно с помещиками, выступало революционно, и во всех Думах — даже в третьей, с её изуродованным в пользу крепостников представительством — оно создало трудовые группы, представлявшие, несмотря на их частые колеба[21]ния, настоящую демократию. Кадеты и трудовики 1905—7 годов выразили в массовом движении и политически оформили позицию и тенденции буржуазии, с одной стороны, либерально-монархической, а с другой стороны, революционно-демократической»[37].

Родоначальником этой второй — революционно-демократической тенденции был, как Ленин говорил выше, Н. Г. Чернышевский.

В статье «По поводу юбилея» Ленин писал:

«Сравнение 1861 года с 1905—07 годами яснее ясного показывает, что это реальное историческое значение народнической идеологии состояло в противоположении двух путей капиталистического развития: одного пути, приспособляющего новую, капиталистическую Россию к старой, подчиняющего первую второй, замедляющего ход развития,— и другого пути, заменяющего старое новым, устраняющего полностью отжившие помехи новому, ускоряющего ход развития» [38].

В 60-х годах революционные демократы оказались слишком слабыми и немногочисленными, а потому и потерпели поражение: «революционное движение в России было тогда слабо до ничтожества, а революционного класса среди угнетенных масс вовсе ещё не было»[39].

Чернышевский, М. Михайлов и другие пошли на каторгу. Добролюбов умер юношей. Но начатое ими революционное движение не погибло.

В статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция» Ленин писал:

«Революционеры 61-го года остались одиночками и потерпели, повидимому, полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи, и чем дальше мы отходим от неё, тем яснее нам их величие, тем очевиднее мизерность, убожество тогдашних либеральных реформистов»[40].

Ту же мысль находим мы у Ленина и в статье «По поводу юбилея» :

«…вышло так, что представители сознательно враждебной либерализму демократической тенденции в реформе 1861 года, казавшиеся тогда (и долгое время спустя) беспочвенными одиночками, оказались на деле неизмеримо более „почвенными“,— оказались тогда, когда созрели противоречия, бывшие в 1861 году в состоянии почти зародышевом… История навсегда сохранит память о первых, как о передовых людях эпохи,— о вторых, как о людях половинчатых, бесхарактерных, бессильных перед силами старого и отжившего»[41].

Чернышевский был вождём этих передовых людей эпохи 60-х годов. Надо было иметь действительно «глубокое и превосходное [22] понимание Чернышевским современной ему действительности»[42], надо было обладать действительно «гениальным провидением» для того, чтобы в 60-х годах, когда общественные противоречия, породившие через 40 с лишним лет революцию, были ещё «в состоянии почти зародышевом», дать начало движению, которое, как указывает Ленин, сыграло громадную роль в революции 1905 года и играло её вплоть до Февральской революции 1917 года. Нужно было быть действительно до конца стойким, мужественным революционером, чтобы в то время идти так непреклонно к поставленной революционной цели. Вот эту-то мужественность и непреклонность революционера, это «гениальное провидение» и ценил Ленин чрезвычайно высоко в Чернышевском.

Есть ещё одно обстоятельство, которое роднит Чернышевского с Лениным, роднит его с нашей пролетарской революцией, делает его весьма близким для нас. Это глубокая вера Чернышевского в народ, вера в могучую, неисчерпаемую силу народных масс, его глубокое убеждение, что победа народного дела может быть достигнута только классовой борьбой революционных масс трудящихся.

Н. Г. Чернышевский целиком принадлежит нам, нашей великой стране Советов. Дело, за которое отдал всю свою славную и прекрасную жизнь Чернышевский, победоносно осуществлено Великой Октябрьской социалистической революцией.

Н. Мещеряков.

От редакции

В царской России в течение ряда десятилетий имя Н. Г. Чернышевского было вычеркнуто из истории русской литературы и общественного движения. Не допускалось не только издание его сочинений, но и простое упоминание его фамилии. Между тем спрос на его произведения был велик, и желающим познакомиться с идеями великого революционера приходилось отыскивать старые номера «Современника», где печатались его сочинения. Только революция 1905 года сняла запрет с Чернышевского. Его сын М. Н. Чернышевский, воспользовавшись ослаблением цензурного гнёта, выпускает в 1906 году полное собрание его сочинений в одиннадцати томах. Это издание было результатом многолетней упорной работы, произведённой М. Н. Чернышевским по выявлению и собиранию литературного наследства, оставленного его отцом. В него вошли не только те сочинения Н. Г. Чернышевского, которые были в своё время напечатаны в «Современнике» и других легальных журналах, но и те, которые нелегально печатались за границей или оставались неопубликованными, сохранившись в рукописном виде. Однако, несмотря на громадную работу, произведённую М. Н. Чернышевским, изданное им собрание сочинений его отца являлось далеко не полным. Ряд произведений Н. Г. Чернышевского, в том числе очень крупных, как, например, романы «Повести в повести» и «Алферьев» или «Рассказы о Крымской войне по Кинглеку», не вошли в это издание или же вошли только в отрывках. То же самое надо сказать и о «Дневниках» Чернышевского, представляющих исключительный интерес для характеристики умственного и политического развития их автора. Что же касается эпистолярного наследства Н. Г., то оно вообще не было включено в издание 1906 года. Таким образом это издание было далеко от полноты. Пробелы этого издания в настоящее время в значительной мере,— однако далеко не полностью,— заполнены рядом публикаций, выпущенных после Великой Октябрьской социалистической революции: тремя томами «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, рядом отдельных изданий его произведений, ранее неопубликованных или опубликованных частями, и, на[24]конец, мелкими публикациями в различных сборниках и журналах. Однако и этими публикациями литературное наследство Чернышевского ещё не исчерпывается. Некоторые его произведения, как, например, роман «Отблески сияния», остаются до сих пор неопубликованными. Таким образом действительно полным собранием сочинений Чернышевского мы до сих пор не располагаем. Это и было одной из причин побудивших Государственное издательство «Художественная литература» предпринять в связи с приближающимся пятидесятилетием со дня смерти Н. Г. издание собрания его сочинений, которое включало бы в себя[43] всё до сих пор выявленное литературное наследство Чернышевского.

Другая причина заключается в том, что мы до сих пор не располагаем достаточно точным текстом большинства произведений Чернышевского. При печатании в «Современнике» они подвергались сильной цензурной и редакционной правке, нередко приводившей к искажению мыслей их автора. В собрании сочинений, изданном в 1906 году, по общему правилу воспроизводился текст «Современника». Лишь в некоторых немногих случаях он сверялся с сохранившимися рукописями и корректурами. Между тем мы располагаем в настоящее время богатым собранием рукописей и корректур Чернышевского, хранящимся в Саратове в доме-музее его имени. Научное изучение литературного наследства Чернышевского немыслимо без самого внимательного использования этого собрания, дающего в ряде случаев возможность восстанавливать подлинный, не искаженный цензурой или в угоду ей текст сочинений Чернышевского.

Использование рукописей и корректур Чернышевского в целях восстановления подлинного текста его произведений было одной из задач предпринятого сперва Госиздатом, а затем Соцэкгизом собрания избранных его произведений. Это издание (до настоящего времени вышло 4 тома) внесло ряд коррективов в издание 1906 года. Однако восполнить целиком все дефекты этого издания оно не смогло, так как заключало в себе только избранные сочинения Чернышевского.

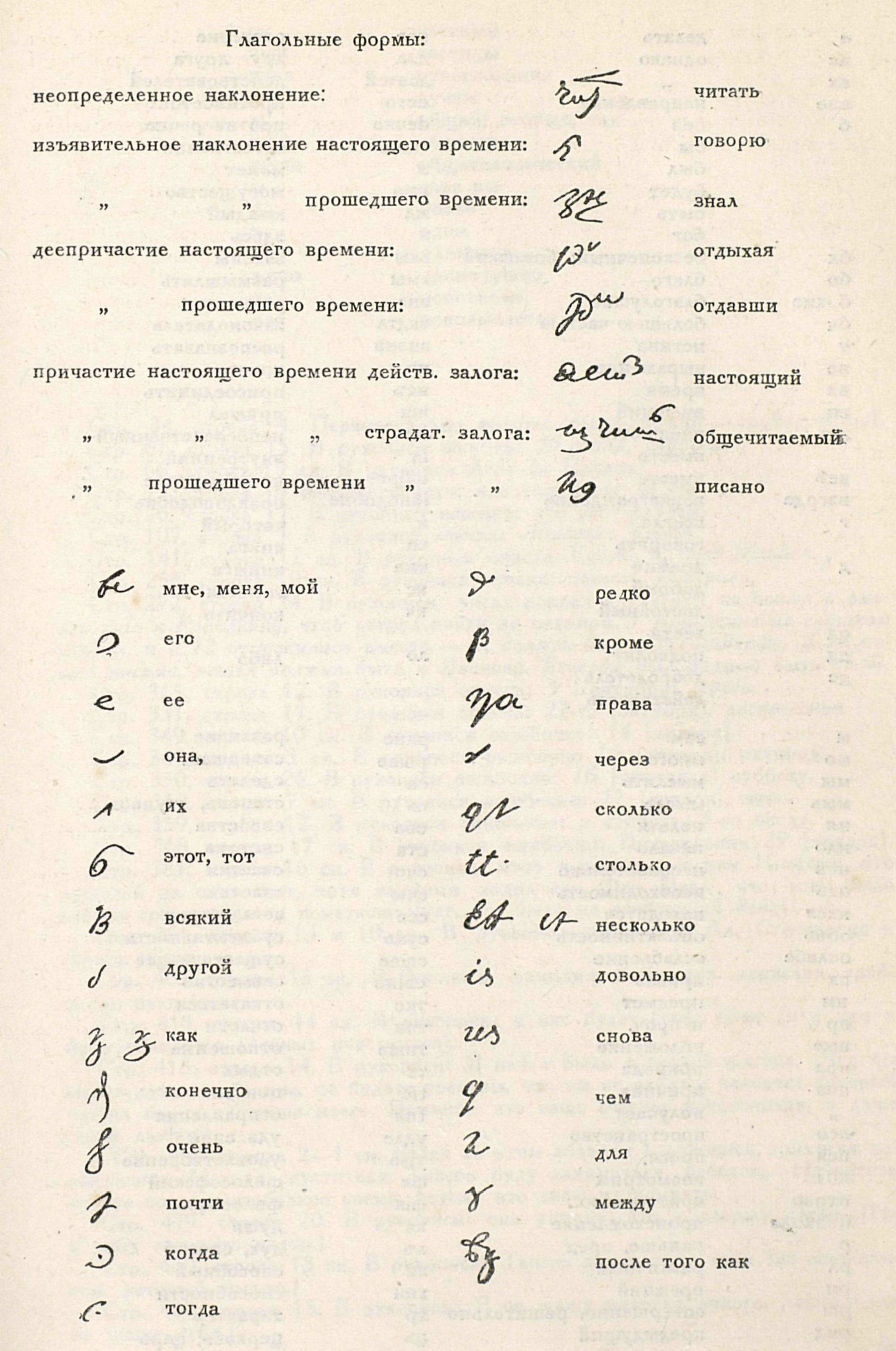

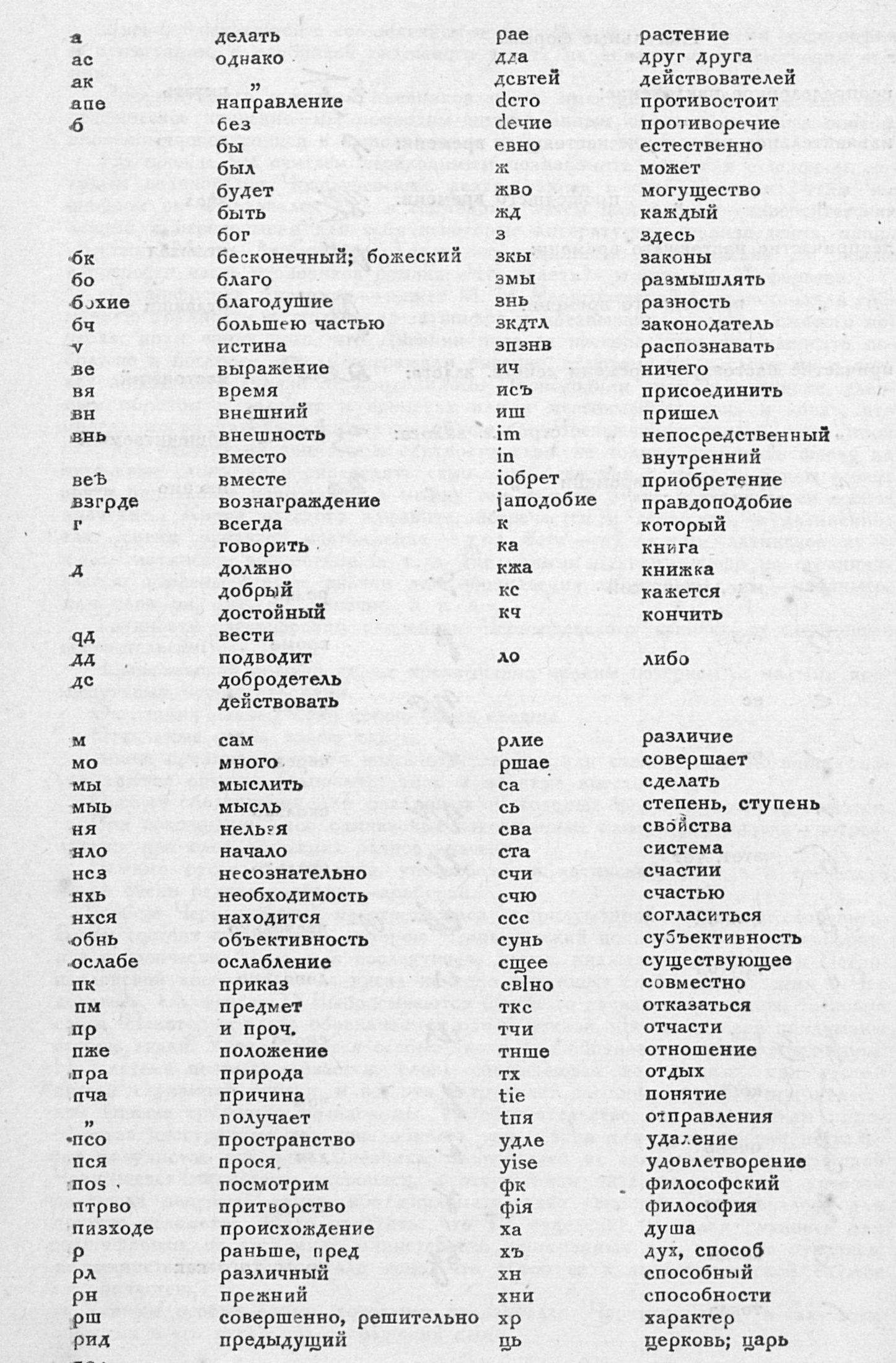

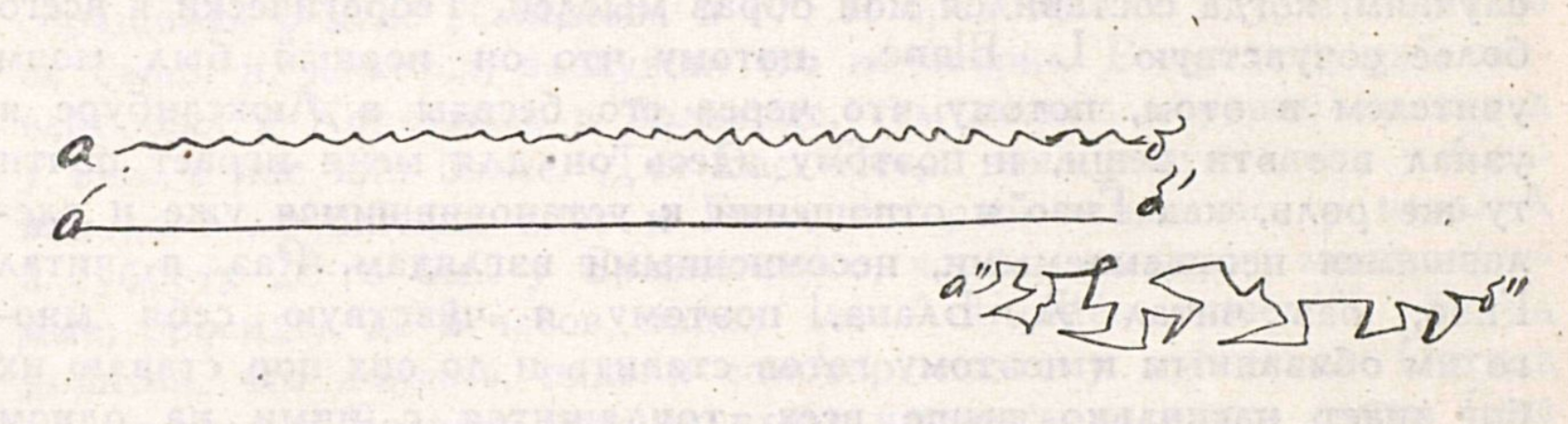

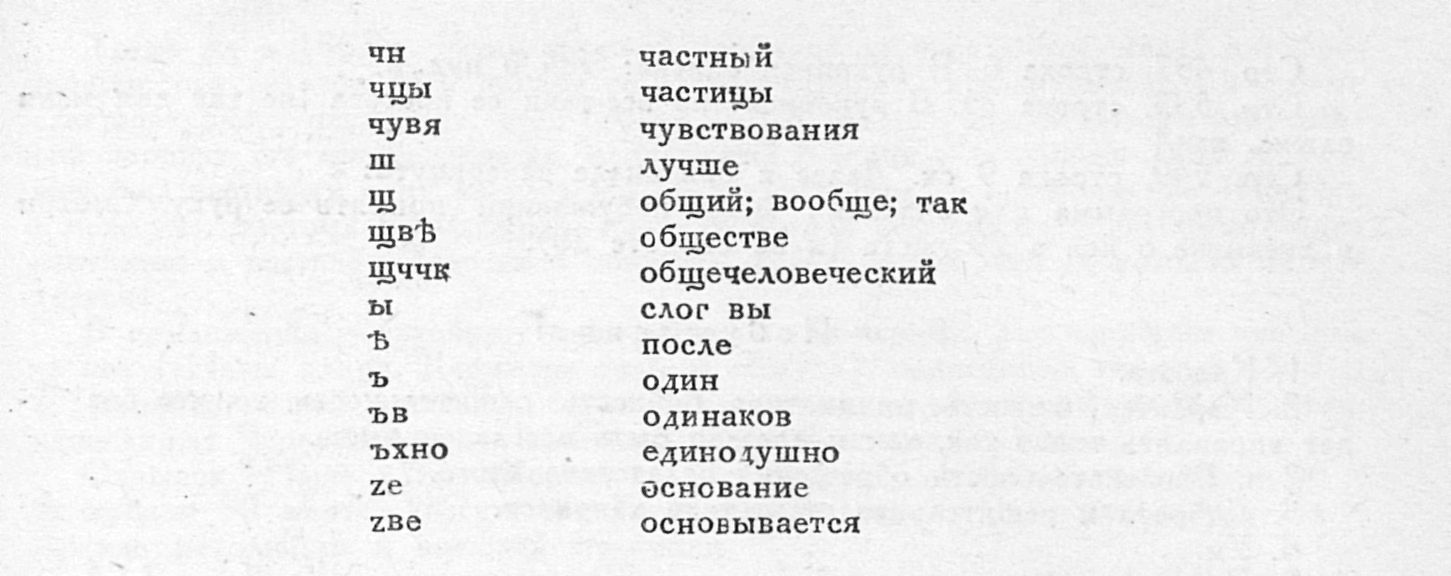

При воспроизведении точного текста произведений Чернышевского, не появлявшихся в печати при его жизни, издатели наталкиваются на одно чрезвычайно серьёзное затруднение. Многие его произведения, сохранившиеся в рукописях, написаны особым шифром, разбор которого требует и большой опытности в его расшифровке, и исключительно напряженного труда. Это привело к тому, что при воспроизведении в печати рукописей, написанных шифром, в них вкрался длинный ряд неточностей и ошибок. Это можно иллюстрировать хотя бы на примере дневников Чернышевского, издававшихся уже дважды: первый раз в составе I тома его «Литературного наследия», вышедшего в 1928 году, второй — отдельным изданием, выпущенным в 1930 году Издательством политкаторжан. В первом из этих изданий «Дневники» печатались по расшифровке их текста, сделанной М. Н. Чернышевским. Для вто[25]рого же издания расшифровка эта была тщательно проверена и исправлена Н. А. Алексеевым, установившим при этом ряд ошибок и искажений, допущенных при первой расшифровке. Можно сказать, что в издании 1928 года нет почти ни одной страницы «Дневников», где Н. А. Алексееву не приходилось бы делать поправок. Для нашего издания Н. А. Алексеев вновь произвёл расшифровку рукописей «Дневников» и это дало ему возможность вновь внести в их текст громадное количество различных поправок и изменений. В подавляющем большинстве они сводятся к уточнению расшифровки путём внесения некоторых исправленных слов и выражений, неточно расшифрованных в двух первых изданиях «Дневников». Однако в некоторых случаях эти поправки имеют весьма существенное значение. Приведём в подтверждение этого один чрезвычайно показательный пример.

В первом издании «Дневников» под 6 февраля 1849 года читатель находит следующую запись, относящуюся к тогдашнему другу Чернышевского В. П. Лободовскому: «Мнение его об Искандере не переменилось к худшему, во всяком случае, я думаю, что теперь он, как я, считает его чем-то вроде Пушкина». В издании политкаторжан читаем это место несколько иначе: «Мнение его об Искандере, кажется, переменилось к худшему» и т. д. При вторичной расшифровке «Дневников» для настоящего издания Н. А. Алексеев установил, что это место было прочитано в обоих изданиях неправильно: вместо «об Искандере» надо читать «о государе»!

Не меньшее количество исправлений пришлось вносить и в печатный текст других произведений Чернышевского, написанных шифром (черновая редакция «Что делать?», «Повести в повести», «Алферьев» и др.), и это вполне объясняется трудностями, с которыми сопряжена расшифровка их текста.

Всё сказанное выше показывает, что мы до сих пор не имели строго и точно проверенного текста произведений Чернышевского. Это обстоятельство, наряду с отсутствием действительно полного собрания сочинений Чернышевского, также является одной из причин, побудивших Государственное издательство «Художественная литература» предпринять настоящее издание.

Итак, настоящее издание преследует две основные задачи.

Во-первых, оно должно быть действительно полным собранием сочинений Н. Г. Чернышевского. Другими словами, в него должны войти все выявленные до сих пор произведения этого замечательного писателя, а также его письма.

Рассматривая вопрос о порядке размещения произведений Чернышевского между отдельными томами, редакционная коллегия остановилась на хронологическом принципе, как на основном. Однако она сочла необходимым сделать некоторые отступления от него.

Дневники Чернышевского, а также его автобиографические и мемуарные произведения составляют отдельный том (I том).[26]

Беллетристике Чернышевского отведено три тома (XI–XIII томы), в пределах которых соблюдается хронологический порядок.

Письма Чернышевского собраны в двух томах (XIV–XV).

Остальные произведения Чернышевского (его литературно-критические, публицистические, экономические, исторические, философские и иные работы) расположены в 9 томах (II–X тома) в хронологическом порядке. При этом без нарушения хронологического порядка в особые тома выделяются обозрения западно-европейской политической жизни («Политика»), которые Чернышевский вёл в «Современнике» в 1859–1862 годах (VI и VIII тома) и «Основания политической экономии Д. С. Милля» (IX том).

Кроме того, в XVI томе будут даны предметный указатель к сочинениям Чернышевского и библиография его произведений.

Таким образом всё издание рассчитано на 16 томов.

Вторая задача настоящего издания сводится к установлению точного текста произведений Чернышевского. Для достижения этой цели ряд специалистов-текстологов привлечён к работе над рукописями Чернышевского и корректурами его произведений. Как уже указано выше, эта работа чрезвычайно осложняется ввиду того, что многие произведения Чернышевского были написаны особым, выработанным им ещё в студенческие годы шифром. В настоящем томе издания читатели найдут подробное описание этого шифра, составленное Н. А. Алексеевым.

В основу текстологической работы редакционной коллегией положены следующие принципы.

Произведения Чернышевского, появившиеся в печати при его жизни, воспроизводятся в настоящем издании по первоначальному тексту. Разночтения и варианты, устанавливаемые сличением первопечатного текста с рукописями и корректурами, приводятся в приложении к основному тексту данного тома. Места, вычеркнутые цензурой или удалённые самим автором или редакцией явно по соображениям цензурного характера, вводятся в квадратных скобках в основной текст, если это можно сделать без нарушения связности этого текста; в противном же случае приводятся в отделе вариантов и разночтений. Расхождения первопечатного текста с текстом собрания сочинений 1906 года не оговариваются, так как проверка показала, что эти расхождения являются результатом случайного искажения первоначального текста при перепечатке его в собрании сочинений.

Произведения, не появившиеся в печати при жизни Чернышевского, воспроизводятся по рукописям, если таковые сохранились.

Слова и фразы, зачеркнутые в рукописях и заменённые другими, воспроизводятся в отделе вариантов лишь в том случае, если они имеют идеологическое, политическое или биографическое значение.

Правописание принято для настоящего издания современное; особенности же авторского правописания сохраняются лишь в тех случаях, когда они имеют фонетические значения (например, «хар[27]тисты» вместо «чартисты»). В тех случаях, когда автор не выдерживает определённого написания данного слова, допуская различные (например, «Фукидид» и «Тукидид»), принимается правописание, принятое в настоящее время.

Пунктуация даётся современная, за исключением тех случаев, когда автор специально оговаривал необходимость соблюдения всех особенностей пунктуации, принятой им в данном произведении.

Текст произведений Чернышевского сопровождается в настоящем издании комментариями, состоящими из примечаний и именных указателей.

Примечания имеют своею целью:

а) установить время написания и напечатания данного произведения и его цензурную историю, если таковая была;

б) выяснить, если это необходимо, причины, побудившие автора написать данное произведение;

в) объяснить недостаточно ясные для современного читателя места в сочинениях Чернышевского и раскрыть встречающиеся в них политические, литературные и личные намёки;

г) установить, если это требуется по содержанию комментируемого произведения, отношение Чернышевского к упоминаемым им лицам и событиям на основании других источников, в частности мемуарных;

д) познакомить читателей в сжатой форме с тем, как реагировала на данное произведение критика, представлявшая интересы различных классов тогдашнего общества.

В каждом томе наряду с примечаниями будет помещен указатель имён , встречающихся в данном томе. Относительно лиц, включенных в эти указатели, сообщаются, помимо фамилии, имени и отчества, годы рождения и смерти и краткие биографические сведения. Относительно лиц общеизвестных (например, Пушкин, Гегель, Наполеон, Дарвин и т. д.) биографические сведения не даются.

Всё издание редакция предполагает закончить в течение трёх лет.[28]

Дневники

[Дневник. Май 1848 г.]

В конце апреля 1848 г. сказал мне Василий Петрович Лободовский, что он женится; невеста — дочь станционного смотрителя на первой станции по Московской дороге (Средняя Рогатка) Егора Гавриловича, Надежда Егоровна.

«Это девушка,— говорит он,— молоденькая, полная, румяная, но, мне кажется, не отличается особым умом; добрая, будет меня любить и будет, конечно, верна до несомненности, но я не буду, кажется, в состоянии любить её и разделять её чувствований, потому что девушка простая, которую едва ли можно будет образовать, и верно я не буду с нею счастлив; её сделать счастливой постараюсь; главная причина жениться; это существо, которое я буду обязан сделать счастливым, будет для меня необходимым побуждением к деятельности, заставит меня выйти из той беспечности, к которой я привык, принудит и определить моё положение в обществе, и обеспечить его и материально и нравственно; заставит думать и о деньгах, и о службе, и об учёной степени, развернуть внутреннюю деятельность, которая может действовать чрезвычайно энергически, но слишком беспечна. Но родители мои? Эта девушка так проста и ограничена, что я буду стыдиться её перед своими родителями и сёстрами, которые несравненно выше её. Что делать? Я буду скрывать перед ними и всеми это как можно долее; когда нельзя будет скрыть, напишу; ездить к ним буду один, без неё; а старшая сестра (это превосходная, но выше своего состояния и женихов девушка, которая поэтому должна остаться незамужнею) пишет мне, что если умрут родители, она не будет жить у зятьёв, которые не могут понимать её и от которых она слышала уж несколько чрезвычайно для неё оскорбительных слов (ты слишком горда, и вот не выйдешь замуж), и будет жить у меня, говорит: «не правда ли, ты без меня не женишься?» А что теперь делать? Как показать ей мою жену? А я её так люблю! И сохрани бог, если умрёт отец,— что делать, как быть — я не знаю, с сестрою этою и матерью?» (О, как он любит семейство своё!) «Жена не будет знать ничего, я буду стараться сделать её счастливой, а сам — ну, шутя со мною выйдет что-нибудь нехорошее — шутя и запьёшь с отчаяния. А у неё есть сестра замужем, [29] это существо милое, которое я мог бы любить; муж у неё чиновник, совершенно истощённый; она поглядывает на меня неравнодушно; боюсь, как бы чего не вышло. Стану реже видеться с нею. Хотя другим она кажется хуже её, но у неё есть выражение в лице, которого у моей нет». — Он был в ужасном положении.

Ездит на Рогатку, предубеждение против ума невесты в нём делается всё менее и менее. Раз, через три-четыре дня, говорит: «Эта девушка вовсе не так глупа, как я думал; она перестаёт меня дичиться, и ныне я провёл у них вечер не так, как раньше,— вовсе непринуждённо, весело; она была так резва, мы играли, я целовал её, и физическая сторона даже волновалась, но сердце было совершенно спокойно». Дня через три ещё: «Она так несвязана и будет любить меня; мне было бы жалко теперь убить её отказом, я не могу не кончить дела. А между тем я совершенно равнодушен, и если пробудилась во мне, то только физическая сторона». После обручения был и говорит: «Во время обручения у меня физическая природа взяла своё, шевелилась, но больше ничего. А для этого употребления она чрезвычайно хороша, но это чувство совершенно физическое; и я готов был бы употребить её теперь, пожалуй».

При каждом новом свидании со мной он лучше отзывается о ней с умственной стороны, успокаивается; через четыре или пять дней после обручения говорит: «Может быть, я и привяжусь после к ней за её любовь ко мне; она так будет любить меня, что, может быть, я буду не несчастлив с нею; но мои домашние? Ах, бог мой, как бы мне хотелось повидаться с ними, а это, может быть, препятствие будет». — На следующий раз говорит: «Ну, эта девушка ничего, её, может быть, можно будет образовать; старший зять, слава богу, уезжает через месяц и этой опасности я избегаю. Я месяца через три после свадьбы напишу своим».

Когда он не хотел писать, его ужасно беспокоило, что это может само собой дойти до родных: отца, говорит, это убьёт. Старался скрыть от всех, особенно от Ивана Васильевича Писарева, который жил тогда на одной квартире со мной: «Этот, говорит, человек не может удержать языка, тотчас расскажет свите Иннокентия Харьковского (который тогда был здесь членом синода), и тотчас это разнесётся по харьковской епархии; даже и через Илиодора Курского свиту может дойти до Харькова. Как бы это сделать, чтобы не было известно? Не стану показываться с нею нигде, где могу встретиться с Иваном Васильевичем. От Залеманов скрою».— Наконец, открывает Ивану Васильевичу (Иннокентий переведён в Одессу и на время поехал туда, отпустивши харьковцев; Илиодор тоже собирается уезжать совершенно и уехал в самый день свадьбы, 18 мая), просит его быть шафером у него и свидетелем. Ив. Вас. немного поломался, согласился, почти не сделавши возражений и увещаний не жениться; только раз, встретившись с ним, говорит: «Я не хочу вас убеждать, но одумайтесь». Это ужасно взбесило Василия Петровича, который шёл ко мне: «Я, говорит, едва его не выругал; ах, какой пошлый и пустой человек». [30]

Дня за два перед свадьбою (кажется, в пятницу был он, а в субботу рассказывал утром мне) говорит: «Ну, я был там,— приготовляли и укладывали приданое, была идиллическая сцена, невеста плакала и так плакала, что я даже был расстроен и растроган и сам плакал; а, чёрт возьми, я тяжёл до слёз и чёрт знает, сколько уж времени не плакал. Нет, она не так ограничена, как я думал. Я напишу как можно скорее своим».

В субботу я готовился к экзамену, утро воскресенья тоже, в 4 часа он к нам; мы оделись, к свахе поехали,— она не готова; мы к нему — он одевался, я тоже переоделся у него; сваха приехала, мы поехали. Взошли в гостиницу, содержатель и содержательница были у него посаженые отец и мать, благословили; он в церковь, Ив. Вас. с ним, я пошёл в комнаты невестина отца. Там сидели 8–9 девушек, между ними мне более показалась хороша одна, черноволосая, с розовыми розанами в волосах, и другая белокурая, под вуалью, к которой часто подходил сказать несколько слов отец. Это была невеста; я думал, что её здесь нет; сидели минут двадцать при мне, все молчали решительно. Вдруг встали, вошли отец и мать, которые сидели в другой комнате, взяли образ и хлеб с солью, подошла невеста, перекрестилась, отец благословил образом, мать — хлебом; она сдерживалась; переменились,— отец взял хлеб, мать — образ и стали благословлять; она не могла почти удерживаться, начинала рыдать, когда благословлял отец, и уже решительно не могла удержаться, когда стала [благословлять] мать; я сам не мог удержаться от слёз. Это была девушка полная, с круглым благородным лицом, несколько напоминавшим лицо г-жи Альбинской: широкий лоб, правильно очерченный нос и подбородок, прекрасная шея и голубые глаза; но здесь я не мог хорошо ещё рассмотреть её, потому что более смотрел на черноволосую, которая сидела лучше относительно меня: я сидел у дверей, они против меня у окна, невеста совершенно напротив и потому её лицо было совершенно почти нельзя различить, черноволосая в сторону, и когда немного оборачивалась, в окне обрисовывался её профиль. Когда стали благословлять, она, конечно, стояла задом почти ко мне; только когда пошла после мимо меня (я стоял у дверей), я мог взглянуть на неё, но она рыдала и закрывалась платком, нельзя было хорошо видеть. Мы поехали в церковь; я с отцом её последние, в коляске, одни.

Когда венчали, я всё смотрел на них обоих, и она мне казалась лучше и лучше. Вас. Петр. стоял, казалось, спокойно, а между тем,— говорил после,— дрожал, как в лихорадке (я этого не заметил). Меня предупредило в её пользу благородство и тонкость, с которою она старалась держаться перед благословением, когда сидела, и во время благословения держалась спокойною и то, что даже в то самое время, как чувство превозмогло её, она так мило и благородно держалась,— естественная, как мне казалось, грация и благородство; и то же самое во время венчания. Всё время венчания я смотрел на них, любовался ею; теперь ближе и лучше взгля[31]нул на черноволосую, которая раньше казалась мне лучше, и увидел, что по выражению лица, т. е. вообще вблизи, когда видно не одни общие контуры, которые у неё весьма благородны, далеко ниже Надежды Егоровны, у которой контуры все так благородны, правильны и вместе с полнотою лица так изящны и тонки (хоть Ив. Вас. говорит, что у неё простое лицо без всякого выражения), и кроме того, лицо имеет такое тихое, даже в этом бурном состоянии, такое отрадное и вместе глубоко нежное выражение.

Выходя из церкви, я был радостен сердцем, и когда мы шли с Ив. Вас. и свахою вместе, я отпустил несколько фраз свахе, что она может гордиться этим делом и Вас. Петр. много обязан ей. Несколько минут мы должны были ждать коляски, между тем как другие все уехали; мы приехали таким образом с отцом её и Ив. Вас., когда все другие уже поздравляли молодых; нам подали бокалы, мы подошли и поздравили. Свадьба была в 8 часов, мы просидели до 11. В продолжение этих трёх часов Вас. Петр. несколько раз, подходя на несколько минут ко мне, говорил, что думает, что привяжется к ней тихою, спокойной любовью и будет с нею счастлив. «Я, говорит, рассказал ей о наших отношениях с вами». Это меня порадовало. Когда они ходили вместе, в каждом взгляде, в каждом движении её (они большей частью ходили и стояли под ручку) высказывалось такое нежное чувство к нему, что я почти не сводил глаз с неё, когда не говорил с Ив. Вас. или отцом её,— меня радовало это милое, нежное, благородное существо. Проходя мимо меня, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал, или как это сказать, меня,— так чувствовал, не в голове, а в сердце, какую-то полноту, чрезвычайно приятную: мне казалось хорошо, если я буду пользоваться расположением Надежды Егоровны.

«Я нашёл вашу супругу совершенно не такою, как ожидал, судя по вашим словам»,— сказал я тут (почти как только воротился из церкви) Василию Петровичу. — «Мне кажется, что — конечно, она не говорила со мною ни слова, но сколько я могу судить по физиономии, по широкому открытому лбу, который так прекрасен,— что Надежда Егоровна не может не быть девушка с большим умом, вовсе не ограниченная, как думали вы, а напротив». — «Мне кажется, что я привяжусь к ней от души и буду сильно любить её». — «Я радуюсь за вас».

Она держалась чрезвычайно свободно, непринуждённо. Старшая сестра мне тоже понравилась, но менее; тогда я не мог сказать хорошо почему, потому что не видел хорошо и вблизи её, но точно: тонкое, умное лицо (когда я был во вторник у них, я больше рассмотрел Ольгу Егоровну и увидел, что мне не нравится положение её глаз, которые сами хороши и выразительны, особенно эта часть лица под глазами, и то, что нижняя часть лица уходит слишком быстро назад и черты нижней части лица слишком тонки).

Он говорит: «Мне она теперь кажется хороша и вовсе не глупа, не ограничена, но сердце моё ещё совершенно спокойно». При[32]знаюсь, мне было чрезвычайно приятно, когда она остановила свои глаза на мне, потому что мне хотелось бы быть не чужим у них (дай бог, чтобы они были счастливы).

В 11 часов мы уехали. Вас. Петр. хотел быть у меня во вторник и взять к себе. Дорогою мы говорили о различных пустяках с Ив. Вас. Я приехал, лёг спать — сердце моё было полно радости. Я заснул через полчаса (в час) и уже не помню, что мне снилось, но должно быть приятное (не такое, что бы возбудило поллюцию), потому что я встал весьма радостен и жалел, что Фишеров экзамен помешает мне пробыть у них всё время. Пришедши на экзамен к Фишеру, я был так переполнен этим чувством, что не мог удержаться и стал говорить об этом с Корелкиным, хотя вовсе он не кажется мне человеком, с которым я любил бы делить чувства по симпатии, а просто некому сказать, так буду говорить и с кем бы то ни было, хоть сам с собою. Пообедавши дома в самом лучшем расположении духа, я до 5 часов просидел дома, после пошёл к Славинскому, где говорил с большим жаром о политике и новых началах и идеях, проповедуемых в Западной Европе,— говорил оттого, что сердце было полно и хотелось поэтому говорить.

В 9 часов воротился домой, и вечер понедельника провёл в самом приятном, сладком расположении духа, так что писать когда стал своим, начал было с жару писать об этой свадьбе, но, конечно, тотчас бросил и начал другое письмо; начало этого прежнего цело.

Утром был у Ворониных, после в почтамте, после у Тушева и Корелкина, после переписывал Куторгины лекции, на которых я не был, после отправился к Фурсову за шинелью. Эти вещи не дали мне сосредоточиться поутру, и я развлёкся. Так в 4 часа воротился я домой от Фурсова во вторник; дорогою стал сосредоточиваться и снова явилась радость. В половине 6-го пришёл Вас. Петр., говорит: «Моя жена до сих пор девушка; боится; во мне большая перемена нравственная,— это существо вовсе не такое ограниченное, как я думал; напротив того, в ней много ума, весьма много, и чрезвычайно много естественного благородства во всём, даже в манерах (это я-то заметил и в день свадьбы), и она будет иметь на меня чрезвычайное влияние, я с нею буду счастлив, она чрезвычайно любит меня; правда, она не образована, но этому легко пособить, у неё большие способности, и она весьма мила; я её буду любить и теперь неравнодушен. Начинаю быть деятельным».

Это всё вместе меня весьма обрадовало: во-первых, что он будет счастлив, она тоже. Во-вторых, что, несмотря на то, что теперь любит её и любит не только с физической стороны, как раньше, он говорит мне вещи такие, как что она ещё девушка,— это показалось мне ручательством за то, что он действительно расположен ко мне; однако я сказал: «Вы не должны говорить ни другим кому, ни мне вещи такой, что, например, она ещё девушка: после, может быть, вам самому будет неловко смотреть на человека, которому вы сказали это и так доверялись». [33]

Я нашёл, что привязан к нему несравненно больше, чем думал, потому что эти вещи так могут занимать меня, что я думаю о них почти так же и сильно, и постоянно, как думал раньше о себе и своём изобретении[44] и о том, что я сосуд божий, и проч.,— значит, я не так в сущности холоден ко всем, кроме себя, и не такой эгоист, как раньше думал; меня обрадовало и то, что физическая сторона во всех не так сильна, как обыкновенно думают, и что это поддерживает моё постоянное мнение о девушках, на которых, с одной стороны, я смотрю как-то слишком платонически и считаю их более, чем обыкновенно думают, доступными влиянию в обыденной жизни и выходе замуж других чувств, а не физической потребности любви. И как один из примеров и доказательств, что есть такие женщины и девушки, как я думаю про бóльшую часть их (пока не увлекутся они испорченностью жизни и не охладеют постепенно), мне стала мила Надежда Егоровна, мил и Василий Петрович, которые доказывают и служат примером моему взгляду на молодых людей.

С радостным сердцем я пошёл к ним. Он зашёл за женою к старшему зятю, мы остались с Ив. Вас. одни, и он говорит, что заметил сильную перемену в Вас. Петровиче: «Не хочет показать только, а сильно недоволен своим делом». — Мне стало любопытно и смешно, и смешны эти узкие люди. Они вышли. Она шла свободно и легко, с грациею; мы шли сзади; я радовался на неё: как мила шейка сзади! (Но только мне кажется, что она, когда сидит, держит немного голову вперёд, горбится в шее и должна умываться, чтобы не было веснушек: это когда я был во вторник у них.) Пришли. Она с милой детскостью впускала в комнату собачонку, мило спорила с Вас. Петр., который говорил, что собачонка мерзкая, что он купит хорошего щенка, чтобы она не приучала эту быть в комнате. Так мила, непринуждённа, нестеснённо держит себя в своём новом положении, которое, конечно, должно быть чудно ей, что в ней должно быть много такта и естественной грации, которая должна привязать Василия Петровича. Приехал старший зять с женою,— и Вас. Петр. непринуждённо держался со старшею дочерью, так что мне показалось, что теперь эта опасность исчезла,— и отец. Я большей частью смотрел на дочерей и рассматривал их, и младшая всё более нравилась мне. Мне было приятно сидеть, и я, кажется, сделал, что мы после просидели часом больше, чем следовало, и утомил Надежду Егоровну — с ½ 7-го до ¾ 10-го, 3¼ часа или 3½. Не знаю, давно я не чувствовал такого тихого осчастливливающего удовольствия, как в этот вечер. Вас. Петр., кажется, привязан к ней и привязывается всё больше и больше, шутит с ней, жалуется на неё — идиллия. Дай бог, чтоб было всё хорошо. Воротившись, весь вечер и всё утро, вот до самых этих пор, я был наполнен мыслью о них и счастлив тихим счастьем. Эх, хорошо иметь полное сердце. Это ещё более дало мне почувствовать радости семейной жизни,— во всяком случае, как я воображаю и желаю её всем. Дай бог. [34]

Вас. Петр. хотел ныне (в среду), как говорил вчера, быть в университете, после у Залеманов и сказать им, он жалеет, что не сказал раньше, когда мать Залемана два раза сказала: «смотрите же, за мои хлопоты (о платье Вас. Петровичу) пригласите меня на свадьбу», после зайти ко мне (поутру всё), после обеда ехать на Рожок для уроков.— 19 мая 1848 года.11½ — 1 час. утра.

Это радостно для меня и потому, что уверяет меня, что я не такой негодяй, как думал и, может быть, имел раньше основание думать, что я способен питать чистую привязанность к посторонней девушке или молодой женщине, не думая ни о любви к ней, как обыкновенно понимают эту любовь, ни о тому подобном, а просто питать расположение к ней (как питаю его к своему приятелю за то, что это человек и человек с благородною и милою личностью), которое, конечно, обусловлено полом, как и самое это чувство: ведь сестру любишь не так, как отца, а не потому, что возбуждает бурные чувства. Я верно буду привязан после к ней и из-за неё самой, вместо того, чтобы быть привязанным из-за Вас. Петровича.

23 мая 1848 г. ¾ 6-го пополудни. Вот уже неделя, как женат Вас. Петр. Лободовский. Ныне весь день я его ждал к себе, потому что он вчера сказал мне, чтоб ехать ныне вместе к тестю его. Я не умею хорошенько сказать, что я теперь именно такое чувствую. Кончаются экзамены у нас, я постоянно думаю о нём с Надеждой Егоровной: этого со мною никогда не бывало, чтоб я думал о других так, как о себе; и это не оттого, что не занят: читаю записки, есть замыслы свои, едут Любинька с Иваном Григорьевичем,— это довольно интересные, кажется, предметы, а между тем я постоянно думаю о них, и мне хочется видеться с ними и чтоб он рассказывал мне о Над. Егор., и сердце постоянно как-то сжато от ожидания: чувство приятное, хотя есть несколько и стеснений,— они, кажется, оттого, что не знаю как-то [он] ещё окончательно поймёт характер и пр. Над. Егор, и, кроме того, как он будет доставать деньги. Это странно, я не думал, чтоб меня могли так интересовать другие. Я теперь пишу совершенно неприготовленный к восторженности, читал записки Куторги, после — несколько времени «Débats»[45], но всё постоянно, правда, что я ни делаю, постоянно господствующая мысль у меня — они. Изложу теперешние свои мысли об этом.

Дружба ли это собственно к нему, или дружба к Над. Егор., или любовь к ней? Последнего я не думаю, потому что мне кажется, что — нет, не умею, как сказать: не то, чтоб она мне мало нравилась,— напротив, весьма: лицо, манеры, непринуждённость, грация вообще; не то, чтоб я почитал себя неспособным или не готовым любить: другие скажут, что так, но я знаю, что я легко увлекаюсь и к мужчинам, а ведь к девушкам или вообще к женщинам мне не случалось никогда увлекаться (я говорю это в хорошем смысле, потому что если от физического настроения чувствую себя неспокойно, это не от лица, а от пола, и этого я сты[35]жусь; напротив, это чувство мне мило и я питаю его); не то, что я мало знаю её: конечно, я почти не говорил с нею, но Вас. Петр. сказывал мне довольно многое,— напр., как она заботится о нём, всё время вертится около него, как на третий или четвёртый день свадьбы он чувствовал себя нездоровым, не спал ночь (перед совершением окончательного действия, которое, кажется, было, на другой день), сказал ей об этом, после утомлённый заснул: «просыпаюсь — она стоит подле меня на коленях и положила на меня свою головку». — Это на меня снова приятно подействовало. — Не умею сказать отчего, мне кажется, что это не любовь к ней.

Может быть, это льстит мне моё самолюбие, что молоденькая, милая девушка будет расположена ко мне не так, как, напр., любит меня сестра, ведь это будет не по привычке с её стороны, а значит будет то, что во мне действительно есть хорошее сердце, что я не эгоист, ничего не внушающий. И кроме того, может быть, я так дик, что для меня имеет особую прелесть необыкновенности быть хорошу, быть откровенну (быть любиму, как брат) с молоденькою, милою, хорошенькою, может быть, если угодно, красавицею; я не знаю; может быть.